写真の基礎知識

写真の基礎知識 写真のレイアウトの基礎知識

-レイアウトの定義と重要性-

レイアウトとは、視覚的要素をページまたは画面上に配置する方法のことです。写真は、視覚的な伝達手段であり、レイアウトはコミュニケーションの重要な側面です。効果的なレイアウトは、写真のメッセージを明確に伝え、鑑賞者の注意を惹きつけ、関心を持たせることができます。

写真の基礎知識

写真の基礎知識  カメラの基本知識

カメラの基本知識  写真の基礎知識

写真の基礎知識  写真の基礎知識

写真の基礎知識  カメラの基本知識

カメラの基本知識  写真の基礎知識

写真の基礎知識  写真の基礎知識

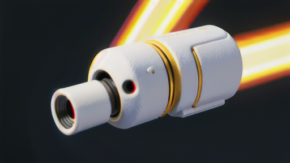

写真の基礎知識  レンズについて

レンズについて  カメラの基本知識

カメラの基本知識  撮影テクニック

撮影テクニック  カメラの基本知識

カメラの基本知識  写真の基礎知識

写真の基礎知識  写真の構図

写真の構図