水の記憶が眠る町

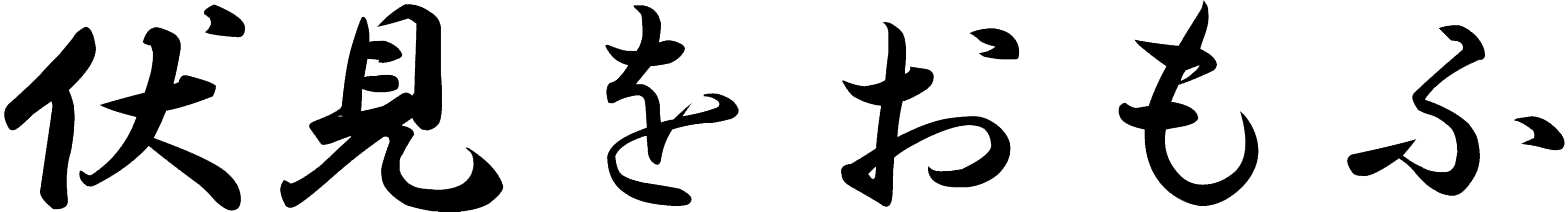

伏見

京都市伏見区

京都の南に、水が地面からささやく土地がある。

その名を「伏見」という。かつてこの地は「伏水」とも書かれた。地の底に水が伏している、という意味である。実際、この一帯には豊富な地下水が湧き、今もなお酒造や生活用水として使われ続けている。

伏見の地下水は、比叡山系・東山連峰から流れ込む雨水が、長い年月をかけて地層に浸透し、自然に濾過されたものである。花崗岩や砂礫層を通ることで不純物が取り除かれ、やわらかく、癖のない水質になる。

この水は、ただの地下水ではない。幾重もの地層を通り、長い時間をかけて滲み出てくる。その過程で水は何を見るのだろう。縄文時代の集落の痕跡を。平安京遷都後の郊外農村を。戦国時代の城郭と戦乱を。江戸時代の港町の賑わいを。水は語らないが、すべてを通り抜けてきた。

伏見とは、そういう土地だ。地上には歴史が堆積し、地下には水が流れ続けている。表と裏、過去と現在、都市と自然が、この一帯で静かに交差している。

境界の土地

平安京が築かれた八世紀以降、伏見はつねに都の南の縁に位置してきた。京の中心部からは一定の距離があり、しかし山城国の交通網の結節点でもあった。奈良時代から平安時代にかけて、東海道・奈良街道・丹波路といった街道が交差し、宇治川・桂川・木津川が合流する水運の要地でもあった。

中心ではない。しかし、周縁でもない。

武士、僧侶、商人、農民、旅人。身分も目的も異なる人々が、この土地を通過し、時に滞在し、また去っていった。伏見は、常に「通過点」であり、「交差点」であり続けた。

この「あいだ」という性格が、伏見という土地に独特の層をつくった。一つの色に染まらないからこそ、時代ごとの色をそのまま映す場所になった。中世の戦乱期においても、交通と水運を押さえる伏見は戦略的に重要な土地として幾度も争奪の対象となった。それでも町は消えなかった。焼かれ、荒れ、再び人が戻った。水が枯れなかったように、人の営みも途切れなかった。

豊臣政権と伏見城

十六世紀末、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、晩年、この地に城を築いた。それが伏見城である。

伏見城は、単なる軍事拠点ではなかった。政務を執り、諸大名と謁見し、外国使節を迎える政治の中枢だった。同時に、茶の湯や連歌、能楽などの文化が集まる場でもあった。

金碧障壁画に囲まれた広間で政が行われ、茶室では千利休の流れを汲む茶の湯が営まれ、廊下には絹擦れの音が満ちていた。一時期、日本の政治と文化の中心は、確かにこの丘に置かれていた。

しかし慶長五年(一六〇〇年)、関ヶ原の戦いに先立ち、伏見城は落城とともに焼失した。それは、豊臣政権の時代が終わり、徳川の世へ移る象徴的な出来事だった。城は失われた。だが、土地は残った。やがて再び人が集まり、町は別の役割を与えられることになる。廃墟と再生が、この土地には幾度も刻まれている。

朝霧の中、舟が川面を滑る。

倉庫に積まれた米俵、船頭の掛け声、

水面に映る提灯の光。

伏見港は、物流と生活が重なり合う場所だった。

港町・伏見

江戸時代、伏見は幕府の直轄地とされ、京都と大阪を結ぶ水運の拠点として整備された。宇治川から淀川へ至る舟運は米、酒、薪炭、日用品を運び、経済の大動脈となった。伏見はその北の港として機能した。

京都でありながら、大阪の商業圏と直結していた。公家の都の気配と、商人の町の匂いが混ざり合っていた。碁盤目状の町割り、酒蔵と倉庫が並ぶ通り、川沿いの荷揚げ場。この時代につくられた都市構造は、今も伏見の街路に残っている。

港町には、遠くからの荷だけでなく、人もやってきた。商売人、職人、浪人、旅の僧。歴史書には残らない声が、水面の霧の中に溶けていった。その二重性が、伏見という町の空気をつくっていた。

酒の町

伏見の酒造りは、この地下水によって支えられてきた。伏見の水は軟水で、灘の硬水とは対照的な性質をもつ。この水は「女酒」と呼ばれ、やわらかく、まろやかな酒を生む。その「やさしさ」は単純ではない。幾層もの地下を通り抜けてきた水の柔らかさの中に、時間の重さが溶け込んでいる。

冬の未明、蔵に蒸気が立ちこめる。酒米が蒸され、麹が仕込まれ、発酵が始まる。杜氏たちは、温度と香りと音を頼りに、水と米と微生物を扱う。その工程は経験と感覚の積み重ねであり、同時に土地の水と気候に依存する作業でもある。

その香りの中に立つと、何百年もの朝が一瞬、重なる。同じ季節に、同じ場所で、同じ匂いを嗅いだ人々のことを思う。名前も顔も知らない、その人たちの息吹が、路地の空気の中にまだ残っているような気がする。

伏見の酒蔵は、今も観光資源であると同時に、生産の現場であり続けている。観光客が写真を撮る白壁の向こうで、今日も誰かが酒を仕込んでいる。

信仰の重なり

伏見の山と水は、古くから信仰の対象でもあった。稲荷信仰、仏教、修験道。異なる宗教文化がこの地で重なり合い、独自の宗教空間を形づくってきた。山が朝靄に包まれる様子、水が岩の割れ目から湧き出る瞬間、そういう光景の前に立てば、何かが宿っていると思わずにいられない。

社寺は観光地になる以前から、この地に根を張っていた。人々の暮らしの傍らに、ずっとそこにあった。祭礼の夜、提灯の連なりが闇を切り裂く。太鼓と笛の音が路地を流れ、人々が祈り、酒を酌み交わし、また日常へ戻っていく。

信仰と生活の境界線は、伏見ではいつもあいまいだ。都市の信仰と農村の信仰が静かに混ざり合い、華やかさと素朴さが同じ路地に並んでいる。それは伏見がつねに「あいだ」の土地であり続けてきたことと、深いところで繋がっている。

変わりながら、層を重ねる

明治以降、鉄道が走り、舟の時代は静かに幕を閉じた。水運という伏見の動脈が細くなり、港町としての賑わいは記憶の中へ退いていった。工場が建ち、住宅地が広がり、戦争と復興、高度経済成長を経て、町の外形は大きく変わった。

それでも、古い町割りは残っている。酒蔵の白壁は風の中に立ち続けている。水路の記憶が、路地の形の中に宿っている。石畳の継ぎ目に、石碑の文字に、古い屋号の看板に、過去はひっそりと息をしている。

変化と継承が、この町では同時に進行してきた。今伏見に残っているものは、単に「古いもの」ではなく、幾度もの時代の淘汰を生き延びたものだ。この町は「保存」されていない。「使われ続けてきた」のだ。だから、どこかに体温がある。

幾重もの物語が眠る場所

伏見とは、一つの物語ではない。豊臣政権の城下町であり、江戸時代の港町であり、酒造の町であり、信仰の土地であり、住宅地でもある。どの物語も、本物だ。どの物語も、全体ではない。

伏見を歩くということは、異なる時代の地層を、一歩ずつ踏みしめることだ。表通りを歩けば観光地の顔が見え、一本路地に入れば生活の顔が見え、川べりに立てば港町の残影が浮かび上がり、山の麓に近づけば信仰の気配が濃くなる。

水の記憶、城の残響、酒の香り、信仰のかたち、人の暮らし。それらがゆっくりと絡まりあいながら、今日も伏見という町を更新し続けている。完成することなく、終わることなく、変わりながら積み重なりながら、この土地は今日も静かに続いている。

伏見とは、「変わり続ける歴史」そのものではないか。過去が閉じ込められることなく、今も更新され続ける土地。誰かの朝が、いつかの誰かの朝と重なる場所。その静かな連続性こそが、この町の本当の姿なのかもしれない。

地の底で、水はまだ流れている。

幾百年もの記憶を溶かし込みながら、深く、静かに。

この町が続く限り、水は湧き出し続けるだろう。

そして誰かがその水を汲み、米を蒸し、酒を仕込む。

その繰り返しの中に、伏見という町の魂がある。